近两年,随着细胞治疗与再生医学热潮持续升温,外泌体(Exosomes)从科研领域快速走向医疗美容、健康管理甚至大众消费市场。然而,外泌体究竟是真科技还是“智商税”?国家层面已开始严密监管,明确提出对外泌体产品及其检测需遵循高标准、生物学实证和可追溯体系。

国家药监局、卫健委等多个部门均在政策中强调:外泌体作为生物活性物质,若进入临床或美容应用,必须具备科学验证及安全性数据。这一背景下,如何正确识别外泌体,成为行业最亟需解决的课题。

在一片资本追逐、概念横飞之中,最具争议的就是市面上被炒作得火热的“外泌体冻干粉”。不少商家宣称:通过冻干技术保存外泌体活性,产品不仅便于运输和储存,且“轻松复溶即可使用”。然而,这种说法在业内专家看来,却隐藏了巨大风险。

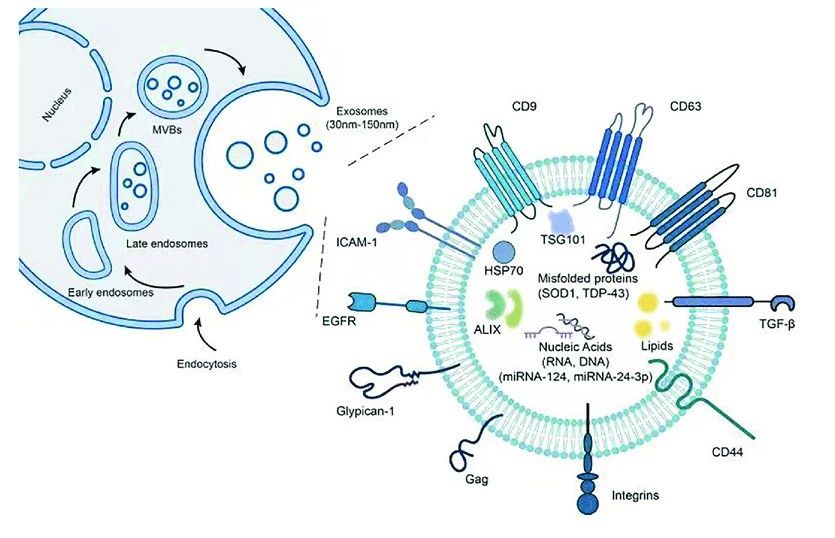

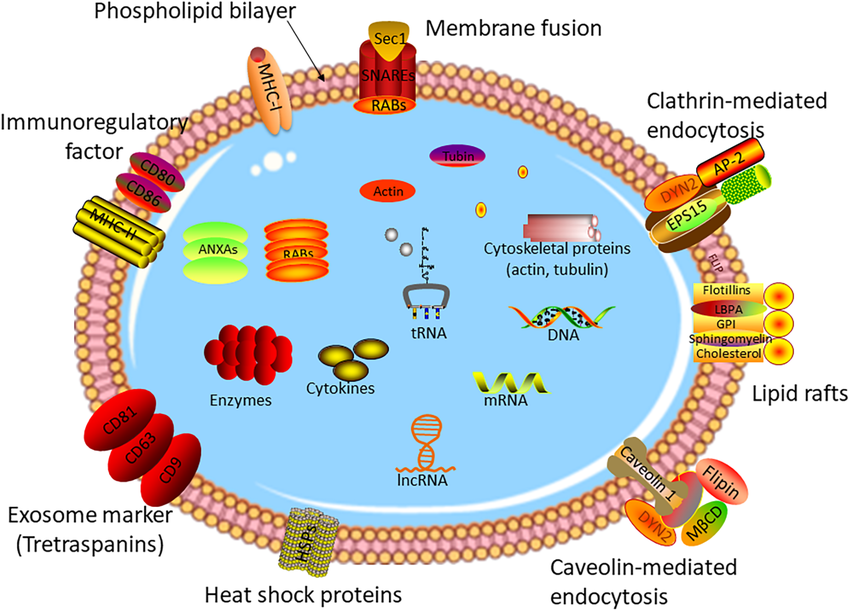

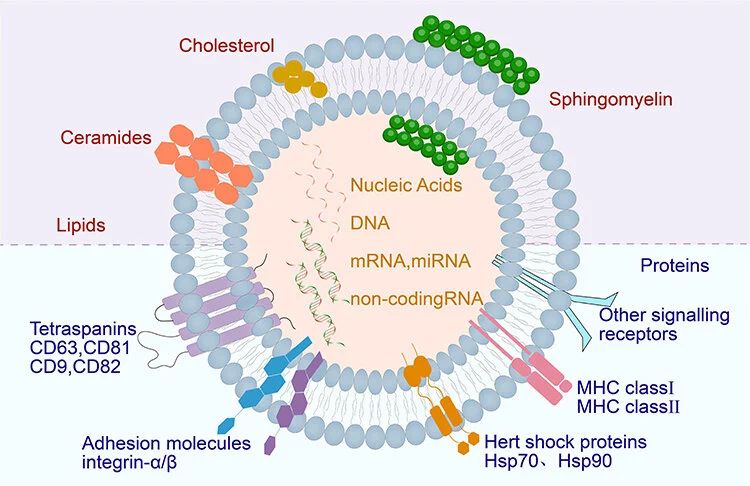

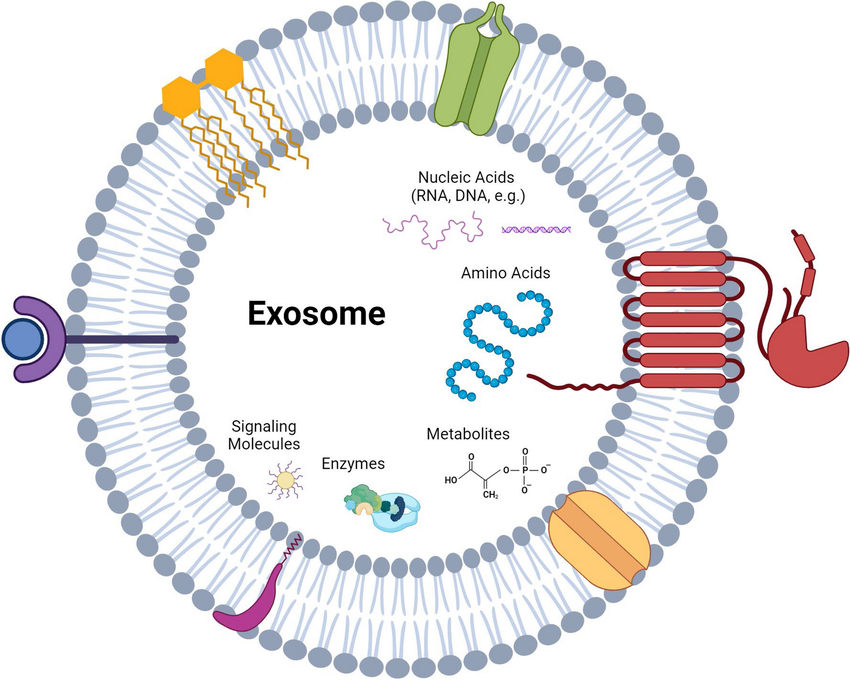

首先,从国家标准及国际公认的外泌体检测体系(如 NTA 纳米颗粒跟踪分析、流式检测、电镜观察、蛋白标志物鉴定等)来看,外泌体的关键在于完整性与功能活性。外泌体是一类具备双层磷脂膜的纳米囊泡,其内富含多种功能蛋白、miRNA 及信号分子,这种结构极易受环境因素破坏。即使采用冻干工艺,也难以彻底保证囊泡膜的稳定。

很多情况下,冻干过程中的冰晶生成、脱水应力以及后续复溶步骤,都会导致外泌体膜破裂或形态塌陷。其表面特征蛋白可能仍存在,但功能活性已大打折扣,甚至完全丧失。

更严峻的是,市面上大量“冻干外泌体”产品,往往缺乏系统检测数据支撑,无法提供复溶后囊泡粒径分布、浓度、Zeta 电位、膜蛋白表达以及功能实验的完整报告。

在缺乏优化保护剂的情况下,冻干过程可能导致以下几个问题

1.膜结构破裂:冷冻和升华过程中冰晶形成会穿透外泌体膜,造成囊泡破裂或结构塌陷;

2.活性分子降解:部分miRNA和信号蛋白在低温干燥中易发生降解,导致功能性丧失;

3.复溶效率低:冻干后复溶可能无法恢复原始分布状态,囊泡聚集或变性,影响生物学活性;

4.缺乏标准化指标:目前尚无冻干后外泌体复活率的国家统一检测方法,易引发质量争议。

按照国家监管逻辑,这类产品一旦用于人体,极易因信息不实而触碰法律红线。

因此,监管意见稿明确反对使用未经验证的冻干方式作为外泌体标准制备流程。

识别高质量外泌体产品的科学方法

1.物理特征分析:应具备纳米粒径测定(如NTA或DLS)和形貌成像(透射电镜TEM)等数据,确认其为双层膜结构的膜泡;

2.标志蛋白检测:应监测并表达典型外泌体表面蛋白(如CD63,CD9,CD81),排除杂质干扰;

3.功能活性验证:通过细胞水平或动物实验验证其促进增殖、抗凋亡或促分化等功能,提高功能性数据支持;

4.新鲜现配原则:优质外泌体产品应避免高温、冻干或反复冻融等处理,强调“即取即用”,保障结构与功能完整;

5.透明溯源体系:需明确来源细胞种类、培养条件、提取流程与无菌检测报告,确保生物安全性。

因此,真正懂行的人,绝不会只看“冻干”二字,更不会轻信任何声称“简单复溶即可高活性”的宣传。外泌体检测,正在成为区别科技创新与概念炒作之间的分水岭。对市场而言,这是一场“真金火炼”;对企业而言,只有严谨科研与合规检测,才能在未来的外泌体行业里占据一席之地。

如需了解更多关于“肿瘤”信息

请与我们进一步联系